2年ほど前、「ZeebraのKjへの公開処刑」について書いた。

その中で、Kjのルーツ・影響を受けた人物としてZeebra、AIRを取り上げている。

本当に今更ながらなんだけど、記事投稿から2年経ってふと

「Zeebra、AIRを取り上げて甲本ヒロトを取り上げないのはどうなんだ?」

と思ったので、Kjとヒロトについても書きたい。

主な内容は次の3つ。

- Kjとヒロト・ブルハの関係。DAの曲にみるブルハの影響

- 2000年頃DAが「革命」を起こしていた時の様子と、ヒロトが言った「降谷建志が革命を起こせた理由」

- ヒロトの言葉を元に自分なりに思う「降谷建志が革命を起こせた理由」

古い話が多いけど、一ファンの意見として参考になればと思う。

Kjのルーツ・甲本ヒロトについて

自分が「Kjとブルハの出会い」を読んだのは昔の雑誌だけど、最近のネット記事でも同じような内容を語っていたので引用させてもらう。

俺のバンドとしての音楽は、ブルーハーツ(THE BLUE HEARTS)から始まってる。原体験というか、バンドってこういうものなんだって実感したのがブルーハーツだった。ただ、後追いだけどね。ブルーハーツ後期の「情熱の薔薇」って曲が、「はいすくーる落書2」っていう斉藤由貴さんの学園ドラマの曲だったんだけど、それを小学5年生の時に聞いて、「なんじゃこりゃ!マイクだけ持って踊ったり歌ったりしてないぞ、カッコいい」って思ったのが最初の衝撃だね。

Kjはデビュー時から「音楽との出会い」の話になると甲本ヒロト・ブルーハーツの名前を挙げていた。

Dragon Ashの曲で特にブルハの影響を感じた曲

印象的だった曲を一曲だけ挙げると、「LILY OF DA VALLEY(2001)」収録の「百合の咲く場所で」。

Kjが好きなブルハの曲を語ってるインタビューがあって、その時話していたのが「ハンマー」。

この曲の中でも特にマーシーが歌う次のパートがたまらない、と言っていたのを覚えている。

で、これは自分の想像ではあるんだけど、「百合の咲く場所で」の次のパートは「ハンマー」からインスパイアされたんじゃないかと思っている。

歌詞もそうだけど、メロディというより、ただ言葉を吐き出してるような歌い方と「何かとてつもなく切実な感じ」がすごく近いと感じる。

2曲を聴いたことある人はなんとなく伝わるんじゃないだろうか(伝わってほしい)。

そして、これはダイレクトに似てるわけじゃないので、良いインスパイアのされ方だなと思う。

そのあとの歌詞「歩こうぜ共に手がかりはかすかな月明かりだ(「百合の咲く場所で」)」は割とダイレクトで、ブルハ好きならあの名曲を連想せずにいられないだろう。

あと、一番分かりやすくリスペクトが伝わるのが「Rock Band」。

そのままブルハの曲のタイトル「未来は僕らの手の中」が歌詞に出てくる。

そんな感じで、降谷建志にとって甲本ヒロトはZeebra、車谷浩司と並んで、もしくはそれ以上に影響を受けた存在と言えると思う。

Kjが「革命」が起こせた理由とは

DAが起こした「革命」について簡単に説明すると、

2000年頃、日本のヒップホップはブッダブランド、ブルーハーブ、雷家族、RHYMESTER 、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDなどが台頭し、一定の規模のシーンを確立していた。が、一般的には全然アングラな存在だった。そこに突然表れたのがDragon Ash。デビュー時のハードコア・ロックからヒップホップ・ミクスチャーに舵をとり、1999年にリリースしたシングル「Let yourself go, Let myself go」、「Grateful Days」、「I LOVE HIP HOP」が立て続けに大ヒット。極め付けに同年リリースしたアルバム「Viva La Revolution」がダブルミリオンを達成。一気に世間にヒップホップが浸透した。

DAの「革命」の影響は至る曲、アーティストで感じられた。

当時、「やたら感謝する歌詞の歌が増えたな」と感じた人も多いと思う。

一曲、わかりやすく影響を感じた曲を紹介すると、DELiGHTED MINTの「テキトーな奴ら~Why can’t we be friends?(2001)」。

今気づいたけど、タイトルから「悪そうな奴は だいたい友達」っぽい。

曲の元ネタはwarの「Why Can’t We Be Friends?」だけど、ひさしぶりに聴いたら全体的にあまりにDragon Ashで笑ってしまった。

でもセンスは良いし、今聴いても良い曲。

DELiGHTED MINTなんて全く無名、と思われるかもしれないけど、この曲も確かそこそこヒットして、次のシングル「休日の歌 (Viva La Vida)」はあの「ちびまる子ちゃん」のエンディングテーマに採用されている。

いかに当時のDAの影響力が大きかったか、ラップ・ヒップホップが国民的に認知されたか、をよく表してる例だと思う。

甲本ヒロトが言った「降谷建志が革命を起こせた理由」

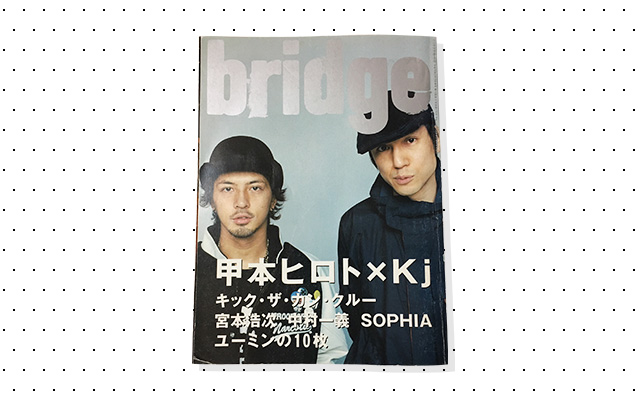

記事冒頭に載せた「bridge(2003)」の対談の中でその理由について触れている。

ちなみに同じ頃ヒロトは別の雑誌の「お気に入りの10枚」という企画でDragon Ashの「I LOVE HIPHOP」を取り上げている。

ヒロトがレガシーな(50’s60’s辺りの)ロックの匂いのしない日本のバンドの名前を出すのは珍しい。

「bridge」でも「メジャーになってから日本のバンドで金出して観に行ったのはDragon Ashぐらい」と言っていて、対談前から、Dragon Ashの音楽が気に入っていたことがわかる。

そんなヒロトがDAのライブを観に行ったのは「なんでこんなウケてるのかわからなかったから」だという。

で、実際観て感じた「ウケてる理由」の部分を抜粋。

そのとき僕はヒップホップというスタイルに新しいものは感じなかった。だって、もうヒップホップってものは海外でも確立されてたし。日本でもシーンができつつあったところに、ドラゴンアッシュが出てきたでしょ。だから『これは新しいから、みんながびっくりしてるだけじゃないぞ』ってピンときたんです。

〜

ドラゴンアッシュがウケてるのは、これはスタイルじゃないなにかがあると思ったの。なんなんだろうと。そんで観てみたら、なんのことはない。”人”だったんだよね。

なんのことはない。”人”だったんだよね。

降谷建志が革命を起こせた理由は「人」。

甲本ヒロトらしい、一言で的の真ん中をズバッと射るような表現だなと思う。

対談ではこれ以上細かい説明はされていないけど、すごく伝わるものがある。

ヒロトの言葉から考える「降谷建志が革命を起こせた理由」

甲本ヒロトの考えと一致してるか分からないけど、おそらく自分も同じような印象を持っていたので、少し付け足したい。

Kjの「人」という部分について。

当時、Kjはフューチャリングで様々なアーティストとコラボし、どの曲もJ-POPシーンでヒットしていた。

コラボしてたアーティストはZeebra、AIRはじめ、スケボーキング、AKO、シュガーソウル、ラッパ我リヤ、などなど。

そんな中思うのは、やっぱりKjだけがオーバーグラウンド・メインストリームで突き抜けるオーラとセンスを持っているということ。

これはもちろん曲に影響する要素だけど、純粋な音楽の才能や実力とはまた別次元の話だと思う。

「オーバーグラウンド」をテレビ番組で例えるとゴールデンタイムみたいなもの。

例えば、バラエティで地下芸人だけが集まったらゴールデンの空気感にはならない。

でも、そこに一人カリスマ芸人がいるとそれだけで「絵」として成立する。

地下芸人達ふくめてその場の空間全部をゴールデン色に染めてしまう、みたいな力がある。

Kjはそんな存在だったんじゃないかと思う。

そして、その力があったからアングラなHIPHOPをオーバーグラウンドに引き上げられたし、(その世界では第一線かもしれないが)アングラなアーティストにオーバーグラウンドのオーラをまとわせることができた。

それは、周囲を錯覚させる面もあったと思う。

つまり、Kjがいるから一般的にウケる空気をまとってるのに、個々でもウケると思わせた感がある。

今でも覚えてるのは、当時シュガーソウルが一人でHey!Hey!Hey!に出ていたこと。

シュガーソウルは「ずっとアンダーグラウンドで音楽やってました」とコメントしていて、さすがにシュガーソウルとダウンタウンって、Kjとのヒット曲がなければあり得ない組み合わせ。

アングラだったHIPHOPをお茶の間に届けて、アングラにいたシンガーをゴールデンに出演させる。

それがKjが当時発揮した「人」の力だったように思う。

さいごに

前回、公開処刑の記事では【KjはZeebra、AIRの影響を受けた・それは良いとは言えない影響の受け方だった】という話を書いた。

今回の記事では、【ブルハ・ヒロトの影響も受けてるし、その影響の受け方は良い感じだった】、そして【当時DAも多大な影響を与えていた】ということが伝わればと思う。

ちなみに、ヒロトもハイロウズ時代に遊びでテキトーにラップしてるゴーストトラックがあったりする。

これももしかしたらKjが巻き起こした革命のささやかな余波かもしれない。

コメントフォーム閉鎖中