1st Album「WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?」で大ブレイクしたBillie Eilish。

その衝撃や影響はすでに色々なところで語られている。

自分も例にもれず、新鮮なインパクトを受けたし、しばらく中毒的に聴き込んでいた。

そして、例にもれず「彼女の何がそんなにスゴイんだろう?」と気になった。

音楽的にわかるのは「なんとなく新しい」程度。

でも、デザインに携わっているので、「ジャケットをスゴイと感じた理由」は思い当たる節があるし、ある程度説明ができる。

アートワークと音楽性は通じるものがあるので、その「理由」は音楽面での独自性と重なるところもあると思う。

その辺を中心に「ビリーアイリッシュに衝撃を受けた理由」について自分の考えをまとめてみた。

ビリー・アイリッシュの第一印象

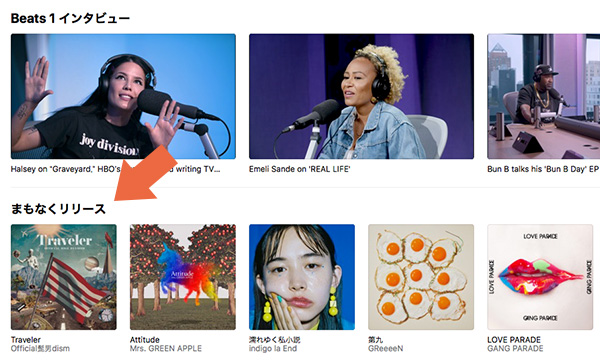

ビリーアイリッシュを初めて見たのはapple musicの「まもなくリリース」欄。

この時まで名前も曲もまったく知らなかった。

apple musicのインターフェイス。ビリーの1stは一番左端にあった。

でも、初見でこの小さなジャケット画像に目を奪われてアルバムをクリックする。

言わば「ジャケ買い」と同じような感覚で。

ジャケットだけでこんな吸い込まれそうなほど強い印象を受けたのは久しぶりだし、利用歴2、3年のapple musicでは初めて。

どれくらい他の人にも同じ作用をもたらすか分からないけど、SSWの中村佳穂さんもジャケットだけで動かされたようだ。

広島のタワレコで「このジャケやばいな〜」って手に取ったCD、家でお母が最近よくかけてるビリーアイリッシュだった。ひぇー外も中もセンス抜群 pic.twitter.com/DYBeLAZ3xa

— 中村佳穂 (@KIKI_526) March 31, 2019

これは広告的な役割もあるジャケットとして最高の働きをしてると言える。

この記事の主旨は、そういった「1stのジャケはなぜそれ程人を動かす力があるのか」。

音楽面でもある意味衝撃を受ける

まだこの時点ではジャケの少女がビリー本人とも知らずに曲を聴いている。

確か聴いたのは「bad guy」で、最初はまったくピンとこなかった。

エレクトロで抑揚が浅くささやき声のようなボーカルが、全然良さが分からないJAMES BLAKEに近いなと思って聴くのをやめている。

(流れ弾的にJAMES BLAKEをdisってるけど)

が、自分でも不思議だけど、数日経ってからまた無性に聴きたくなる。

一旦意識では「タイプの音楽じゃない」とハッキリ自覚したにもかかわらず。

これは20数年の音楽リスナー歴でも初めてのことで。

そこからはスルスルと中毒的にハマっていった。

ジャケットにしろ、曲にしろ、どこか無意識下で否応なく囚われていったような感じがある。

そういう経緯もあって「ビリーアイリッシュって一体なんなんだ?」とすごく気になった。

巷のビリー論がいまいち飲み込めない理由

すでに「ビリーがブレイクした理由」を考察した記事は色々書かれている。

10代の共感を呼ぶ歌詞・カリスマ性

個性的なビジュアル・ファッション・MV

フリースクール出身、ネット発という現代性

など。

それらは全部理解できるし納得もできる。

でも個人的にいまいち飲み込めないのは、自分の場合ジャケットと音楽だけで完璧に掴まれたから。

自分が知りたかったのは

「歌詞もビジュアルもプロフィールも分からない状態で、その上で発揮するビリーの特異性って何だろう?」

ということだった。

ビリーの1stジャケットがスゴいと思った理由

デザインをやってる人間の一種の習性だと思うけど、ある物からある印象を受けたら「なぜそう感じたか?」を考えるクセがある。

自分が制作する際にその要素を取り入れられるように。

今回も「なんで自分は1stのジャケットに意識を奪われたのか?」を考えた。

そこで思い至ったポイントが一つ。

ささいなことだと思われるかもしれないけど、それは「文字がない」こと。

これがデザイン的に決定的に効いてるなと思った。

ジャケットはやはり「アーティスト名・タイトル」が記載されてるものが多い。

今apple musicの新着ミュージックをみたら32枚中31枚は記載されている。

そんな中、ビリーの1stは文字ナシ。

それが「静謐さ・ダークさ・異様さ」を際立たせていて、意識ではなく無意識に訴える強さをもたらしてると思う。

これは専門用語で「シズル感(五感に訴える感じ)」といったりする。

広告的な視点で見ると「シズル感」を出す目的はもちろん販促のため。

興味深いのは、ビリーの1stは「アーティスト名・タイトル」という広告の最重要項目を排除して、「シズル感」を優先させていること。

そして、それが結果的に訴求力・広告力を高める効果をもたらしているという。

その辺がイチデザイナーから見ると、カッコいいし唸らされるポイントだ。

近いテイストでいうと、例えば Danger Mouse & Sparklehorseの「Dark Night of The Soul 」。

Dark Night of the Soul [amazon]

こんな風に普通は黒背景の上はいかにも文字が載せやすいし、載ってる部分。

それをあえて載せないところに制作陣のセンスと明確な意志を感じる。

ちなみに「Dark Night〜」の場合は羊と手だけだと弱いので文字もあった方が正解だと思う。

1stジャケットにみる「Less is More」の美学

「Less is More」はデザイン界隈でよく目にするフレーズで、直訳すると「より少ないことはより豊かなこと」。

最小限の要素に絞ることで最大限の効果をもたらす、というような意味あい。

1stのジャケットは正にこの言葉を思い出させる。

記事冒頭にアートワークは音楽性とも重なると書いた。

ビリーの音楽はよく「音数が少ない」と指摘される。

曲も音数を最小限に絞ることで、ビリーの囁くようなボーカルを最大限に活かしている。

そこからはジャケットと同じように「Less is More」の精神がみて取れるんじゃないかと思う。

もう一つ付け加えると、【Less is More = より少ない要素、より少ない手数で強い作品に仕上げる】というのは言わば達人の領域。

当たり前と言えば当たり前だけど、誰でも真似しようとして真似できるものではない。

パートナーの兄のフィニアス・オコンネルも含めて、この若さでその域に達してるところにビリーのスゴさを感じる。

さいごに

ビリーに衝撃を受けた理由をジャケットデザインから考えてみた。

こういう切り口に興味がある人はきっと少ない、というか、まずいないと思う。

個人的に「Less is More」のお手本として頭の片隅に残しておきたかったので。

ジャケットや音作りはミニマムな要素で構成されているが、一方、ビリーのファッションは過剰さに振り切っている。

ジャケットの白服とのギャップで、初めてファッションを見た時もインパクトがあった。

そこまで狙ってるわけじゃないだろうけど、そういうコントラストのつけ方も「上手いな」と唸らされる。

コメントフォーム閉鎖中